Die bilinguale Option.

Zum Paradigmenwechsel in der Fremdsprachendidaktik.

(Plenarvortrag GMF Kongress Nürnberg 1.10.2016, W. Butzkamm)

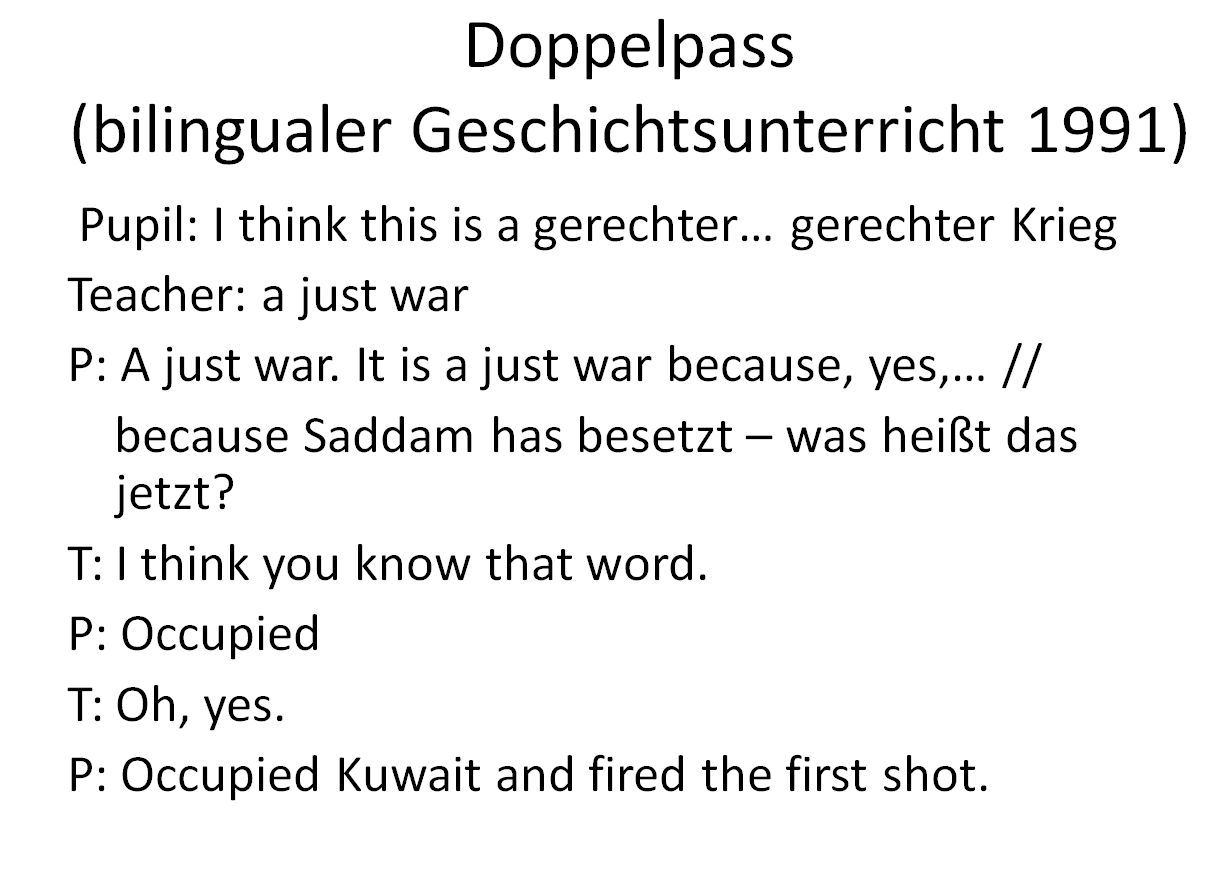

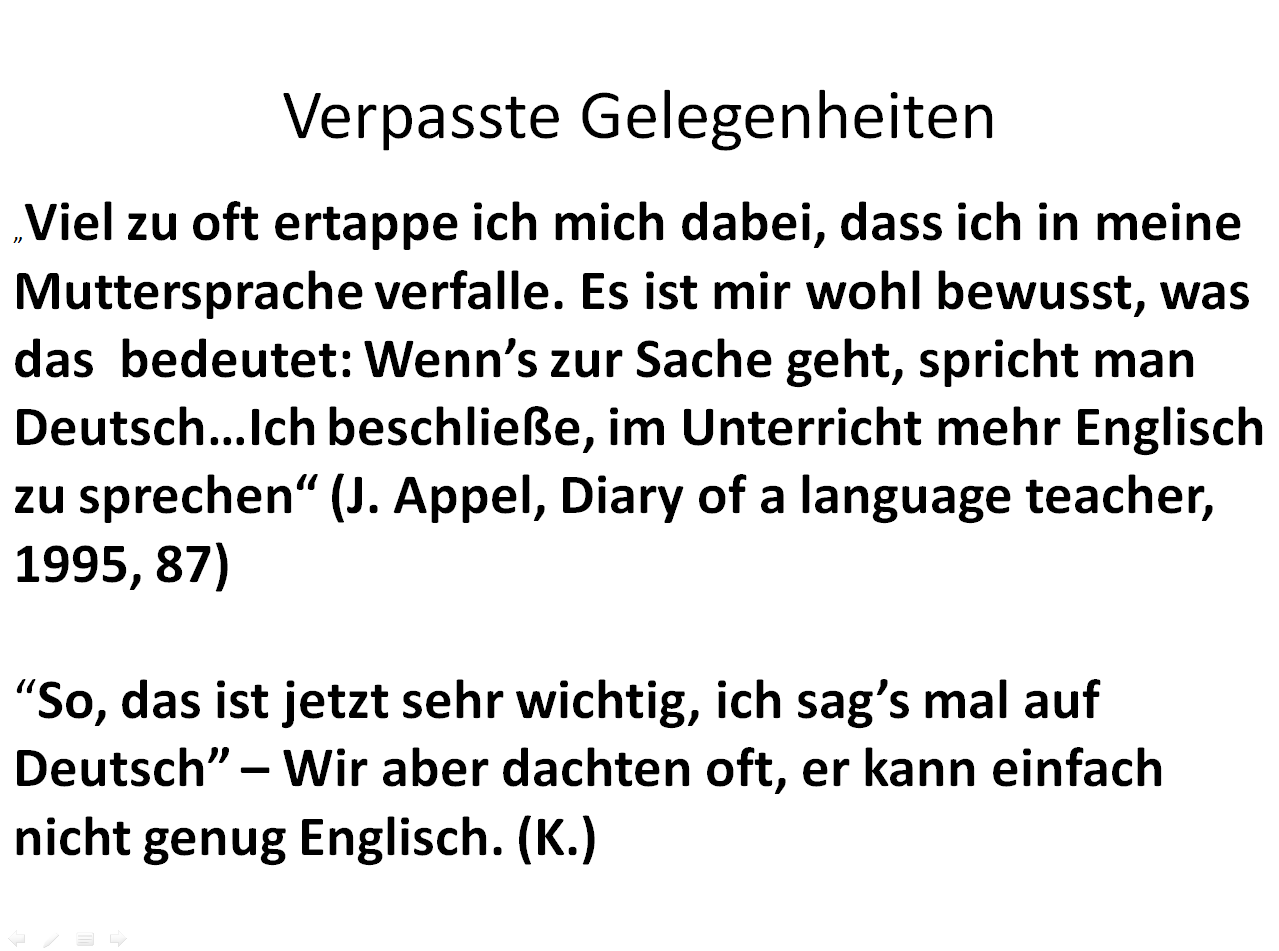

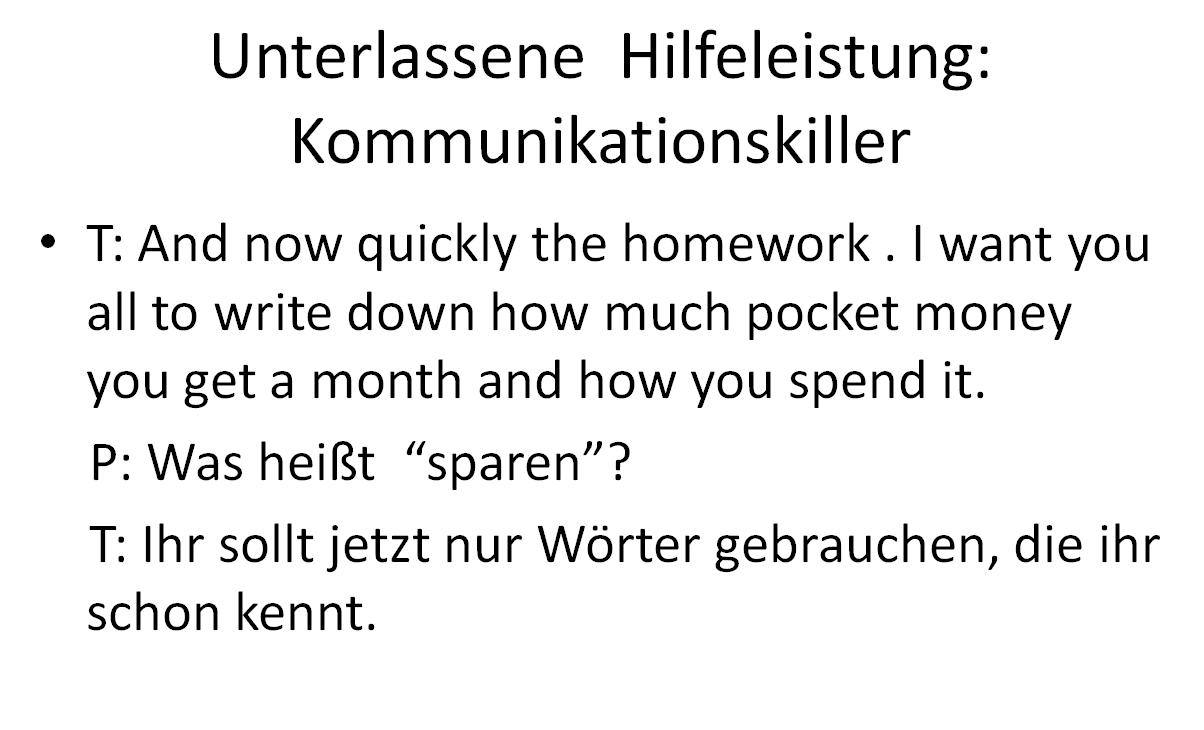

Irgendwann war es dann so weit: Man hat das Kind mit dem Badewasser ausgeschüttet. Das kann zu so etwas wie unterlassener Hilfeleistung führen.

Denn Folgendes ist unabweisbar: (1) Zu allererst haben wir – noch vor der Muttersprache, dann aber bald in ihr, mit ihr und durch sie – kommunizieren gelernt. Wir sind gesellige Wesen. Sprache entsteht zwischen den Menschen. Das ist der Ursprung. (2) Kommunizierend haben wir unser Denken fortentwickelt und die Welt auf den Begriff gebracht; (3) Kommunizierend haben wir unsere Stimme entwickelt und artikulieren gelernt; (4) Kommunizierend haben wir eine grammatische Grundordnung und das Prinzip der Sprachkombinatorik intuitiv zu erfassen gelernt; (5) wir haben – nicht immer, aber sehr oft – die sekundären Fertigkeiten des Lesens und Schreibens erlernt. Das ist die fünffache Mitgift der Muttersprache.

Dieses Geprägt- und Schon- Informiertsein, d.h. die umgreifende, in der Erstsprache heranreifende Sprachlichkeit des Menschen, ist das Fundament unserer Selbstwerdung und der größte Aktivposten des Fremdsprachenlerners. Die Muttersprache (einschließlich anderer, wie Muttersprachen früh erworbener Sprachen) ist das Instrument zur Erschließung fremder Sprachen, ihrer Bedeutungen, ihrer grammatischen Formen und Funktionen, der Dechiffrierschlüssel, der den schnellsten, den sichersten, den genauesten und vollständigsten Zugang zur Fremdsprache bildet – bis diese sich zunehmend selbst weiterbauen kann.

Wenn es nun stimmt, dass man eine Fremdsprache immer auf der Grundlage dieses Schon-Informiertseins, also auf dem Boden einer erworbenen, natürlich gewachsenen Sprache erwirbt, stellt sich eben nicht nur die Frage, die der mainstream hauptsächlich verfolgt, nämlich die Frage:

- Wie kann ich möglichst viel Zeit für die Fremdsprache nutzen?

Es stellt sich noch eine zweite Frage:

- Wie kann man optimal an diese Grundlagen anknüpfen und erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Fremdsprache fruchtbar machen?

Beide Fragen: Wie wird die Fremdsprache zur Arbeitssprache? Und: Wie kann ich das vorhandene, muttersprachlich verquickte kognitive Potenzial ausreizen, statt es zu ignorieren? – sehe ich als gleich berechtigt. Der Paradigmenwechsel, den ich anstrebe, bedeutet, auf den Punkt gebracht, dass nunmehr auch die zweite Frage der Anbindung ernsthaft gestellt wird, und die Muttersprache nicht wie bisher nur als Störfaktor, allenfalls als Nothelfer und Feuerwehr, sondern als Geburtshelfer der Fremdsprache gesehen wird.

„Der Mensch knüpft immer an Vorhandenes an“, wusste schon Humboldt. Ich verweise auf das sozialpsychologische Konzept der Pfadabhängigkeit. Das etablierte System ist hier die Muttersprache. Änderungen, Erweiterungen, Korrekturen müssen hier andocken.

Paradoxerweise gelingt es am besten, die Fremdsprache als Mittel und Medium des Unterrichts zu etablieren, wenn wir systematisch, aber gezielt und genau dosiert die Muttersprache zu Hilfe nehmen. Das ist das Muttersprachenparadox.

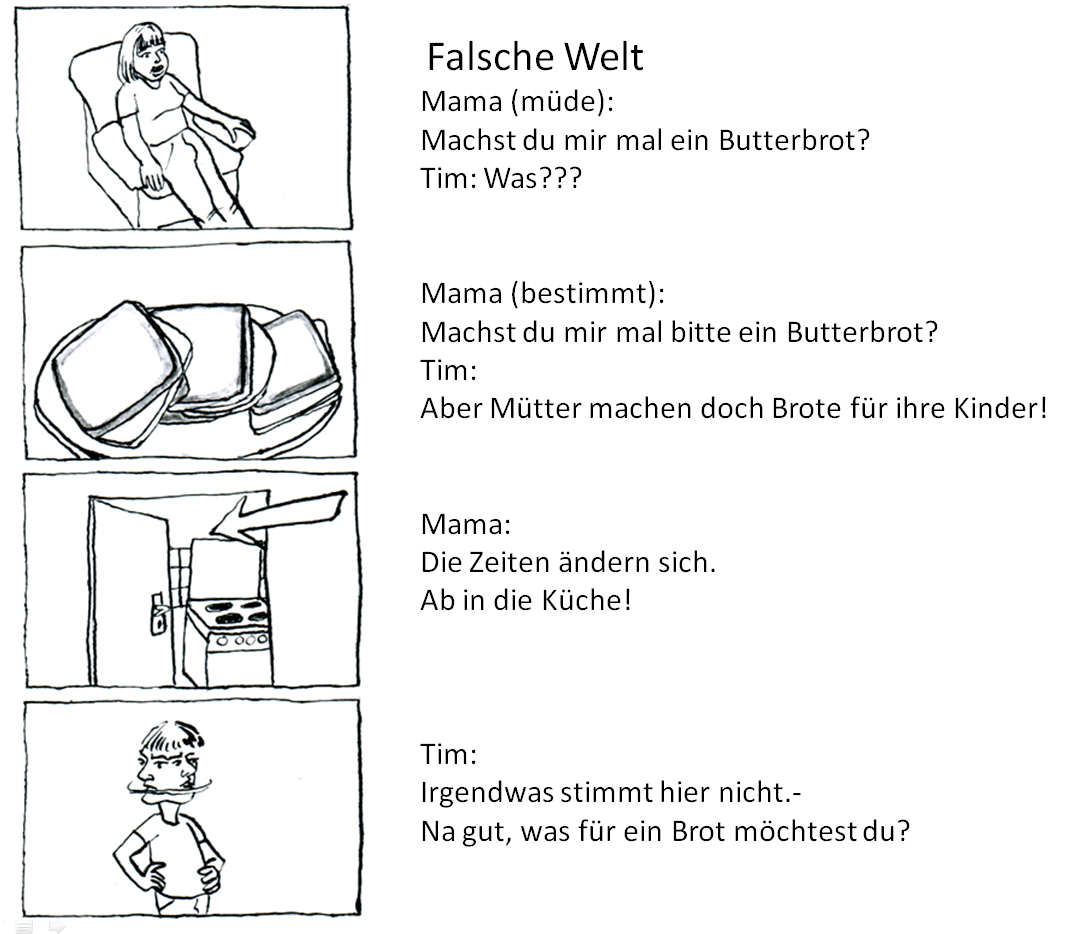

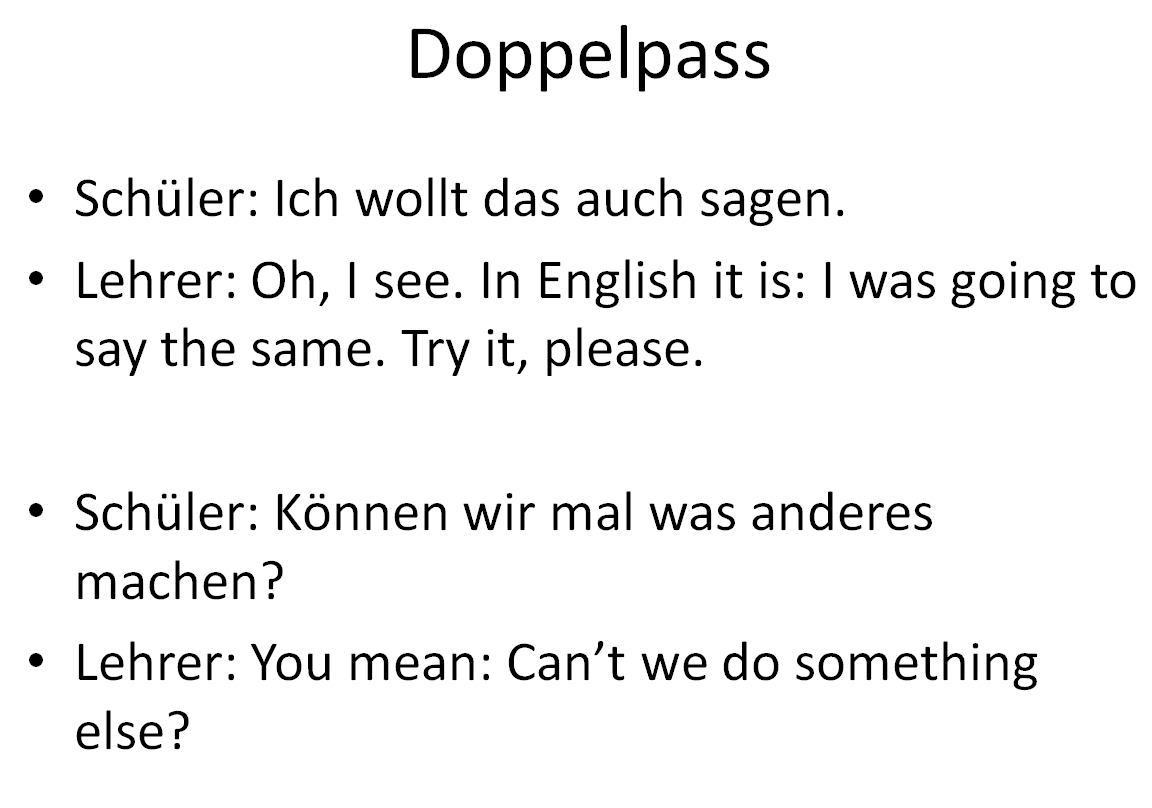

Dialogarbeit – die Sandwichtechnik

Wie wichtig die muttersprachliche Starthilfe ist, wird sonnenklar und ganz unabweisbar, wenn wir es (1) nicht mit den üblichen Schulfremdsprachen zu tun haben, sondern mit wirklich fremden, sperrigen Sprachen aus anderen Kulturkreisen und (2) direkt zum Hauptgeschäft der Sprache kommen. Das aber ist nicht das Einzelwort, sind nicht Farbwörter, Tiernamen usw., sondern das „gesellige Wechselgespräch“ (Humbodt), die Rede und Gegenrede, die ein Gegenüber, einen Partner verlangt. Da schlägt das Herz der Sprache, im Dialog. Wenn’s aber um Äußerungen statt ums bloße Benennen geht, versagen die Bilder und Einzelwörter. „Utterances, not words, are the primary reality of language.”

So lautet meine erste praktische Empfehlung, am Anfang ständig Sprache zu inszenieren und dabei das Gesagte ohne Scheu und ohne schlechtes Gewissen muttersprachlich abzuklären, als ob es das Natürlichste von der Welt sei. Ist es ja auch. Kleine Stückchen einstudieren, zumal alle unsere Schüler schon als Kleinkinder kommunikativ kompetent werden und von Kindheit an eine emotional-kommunikative Intelligenz für Rede und Gegenrede entwickeln.

Wir erarbeiten kurze, anregende, reizvolle Stückchen zunächst mit dem Ziel, dass alle Schüler sie am Ende frei und natürlich sprechen und spielen können.

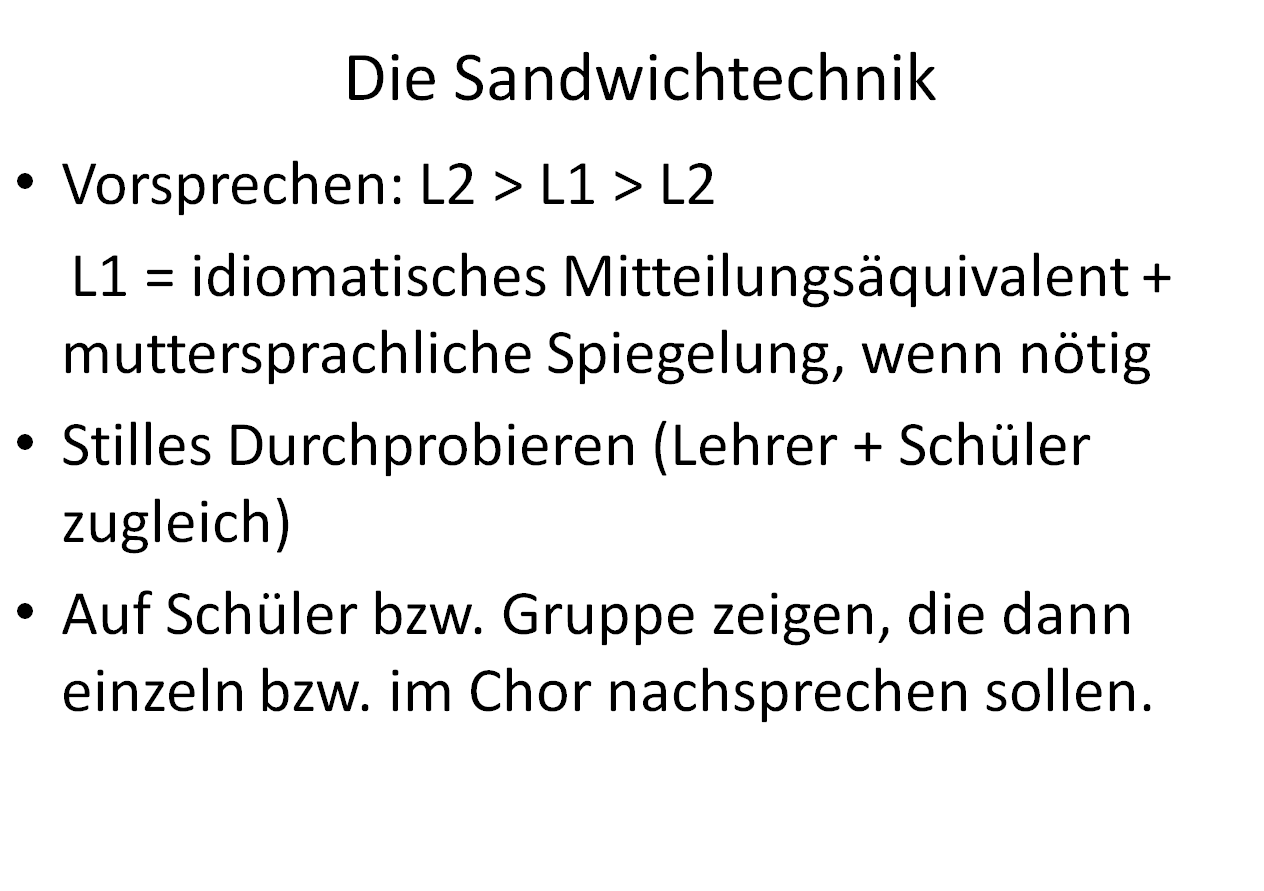

Der Anfang ist Vorsprechen und Nachsprechen mit der bilingualen, schriftgestützten Sandwich-Technik. Das sieht, etwas verkürzt, so aus:

Teacher:

Be careful.

Sei schön vorsichtig.

Be careful. (jetzt Signal zum Nachsprechen)

This girl is driving us crazy.

Dieses Mädchen macht uns noch wahnsinnig.

This girl is driving us crazy. (Jetzt Signal zum Nachsprechen)

Also das passsende, sprechübliche, idiomatische muttersprachliche Mitteilungsäquivalent dazwischenpacken.

Warum ist diese Art der Semantisierung so effektiv? 2 Antworten:

1. Weil beide Äußerungen, Original und Übersetzung, ein vollgültiges Sprachereignis darstellen: Alles ist da: Stimme + Satzmelodie + Rhythmus + Mimik + Gestik. Auch die deutschen Modalpartikel wie noch, denn, mal usw.:

Can you read this please?

Kannst du das mal lesen?

Das ist meilenweit von der Vokabelgleichung entfernt. Damit sind die Schüler sofort im Text voll drin.

2. Der zweite Vorteil ist:

Mentale Ressourcen werden frei für die Konzentration aufs Nachsprechen: Das fällt schwer, das ist bei bestimmten Sprachen oft grauenhaft anstrengend, aber das muss der Schüler selbst leisten, das können wir ihm nicht abnehmen. Also: Entlastung von der Sinnerschließung. Und wir brauchen diese Entlastung, wenn uns die Zunge nicht gehorcht. Es dauert, bis die Wörter ganz von selber über die Lippen gehen. Denn die fremde Sprache hat ja dieses Zungenbrecherische an sich. Wir haben Angst, wir könnten uns lächerlich machen. Ein Gesichtsverlust droht. Da ist es gut, wenn wir die Situation entlasten und zugleich vorhandene Stärken ins Spiel bringen können, nämlich unser Menschen- und unser Weltverständnis, eben unsere kommunikative Kompetenz.

So gesehen, hilft die Muttersprache durchaus mit, eine gute Aussprache zu erwerben.

Nachsprechen ist die Grundtechnik beim Spracherwerb – das ist ebenso banal wie fundamental. Es geht um die Direktverschaltung von Hören und Sprechen. Da haben meine Migranten einen Deutschkurs mitgemacht und können nicht mal flüssig sagen „Ich möchte zu Herrn Sowieso“ oder „Wann bekomme ich einen Termin bitte?“ „Können Sie das für mich aufschreiben?“ Wenn solche Sätze weder mehrfach nachgesprochen noch ausgespielt werden.

Positive Nebeneffekte des bilingualen Ansatzes

Zu den positiven Nebeneffekten des bilingualen Ansatzes gehört es, dass authentische Texte früher verfügbar werden. So habe ich mit einer vierten Klasse Lieder wie Yesterday und We are the world gesungen. Auch die Zeitgeschichte kann einfließen. So habe ich meiner 4. Klasse im Sommer 2015 die Geschichte von Bangaly aus Westafrika erzählt, was ohne muttersprachliche Mithilfe gar nicht geklappt hätte.

“In many countries poor people have little rights. There are civil wars (Bürgerkriege, Kriege unter Zivilisten). People get killed. So they flee. Sie flüchten. They flee. They become refugees (Flüchtlinge), refugees, or migrants, like Bangaly. Migrants, immigrants, emigrants. We use these words in German, too…“

Und so ging es dann weiter: die Flucht durch die Wüste (the desert), die Hilfe der Schleuser (people smugglers) bis hin zu uns…

Der Witz: man schlägt drei Fliegen mit einer Klappe: Man lernt Englisch, aber auch Deutsch und ein Stück Zeitgeschichte. So musste ich das Wort Zivilisten erklären bzw. erklären lassen, den Unterschied zwischen Emigranten und Immigranten, und was überhaupt Asyl ist. Natürlich kannten sie auch nicht das Wort people smugglers, kurioserweise auch nicht das deutsche Schlepper. Usw.

Einwand: Erfolgreiche Einsprachigkeit?

Wie kommt es aber, dass viele Kinder und Jugendliche in unseren Kitas und Schulen offensichtlich ohne muttersprachliche Mithilfe ganz passabel Deutsch lernen? Antwort:

1. Die Masse macht’s. Die Masse sinnfälliger Sprachkontakte. Sie hören hundertmal dieselben Sätze oder leicht veränderte Sätze in denselben oder leicht veränderten Situationen, die sie immer besser durchschauen. Zum Glück verstehen sie oft schon den Sprecher, auch wenn sie den Wortlaut noch nicht verstehen. Das aber geht nur über massenhafte Sprachkontakte in Lebenssituationen, die Licht ins sprachliche Dunkel bringen. Wir sind statistische Lerner. Dazu brauchen wir big data. Viele Wiederholungen und weitere Verknüpfungen mit Vorhandenem sind angesagt. So vollzieht sich täglich vor unseren Augen das Wunder des Spracherwerbs. Der Sprachunterricht als solcher kann das nicht leisten.

2. Der bilinguale Ansatz ist durch solch schöne Erfolge, wie ich sie bei jungen Syrern erlebe, auch deshalb nicht entkräftet, weil die Einsprachigkeit nur eine äußere, vermeintliche, aber keine innere, psychologische ist.

Wir lernen neue Ausdrucksweisen, die wir aber an bekannte Begriffe hängen, die ihrerseits schon mit muttersprachlichen Ausdrücken eng verbunden sind. Da sind stark befahrene neuronale Datenautobahnen entstanden. Aus den Trampelpfaden der Kleinkinder werden Autobahnen. Nur weil wir schon ohne Weiteres übers Wetter sprechen können, können wir es auch auf Englisch oder Chinesisch versuchen. Wir tragen diesen Alltagsverstand, unsere Lebensbegriffe und unsere kommunikative Kompetenz in die Fremdsprache hinein. Wir können gar nicht anders. Die Verbindungen laufen automatisch. Reine Fremdsprachigkeit ist anfangs eine innere Unmöglichkeit.

Damit ist die Frage: Warum bilingual, wenn es auch ohne Muttersprache geht? erledigt.

Migranten

Ich berichte aus unserer Arbeit mit erwachsenen Migranten, aus Syrien, Kamerun, Ghana, Eritrea, Somalia, Iran, Afghanistan, Ost-Turkestan, die wir in Kleinstgruppen unterrichten, oft eins-zu-eins. Die Sandwichtechnik ist meist nicht möglich. Also geht es oft nur direkt auf Deutsch, und wir benutzen dabei die Bücher, die aus der ehrenamtlichen Arbeit mit Flüchtlingen entstanden sind. Dazu gehören der Deutschkurs für Asylbewerber nach dem sog. Thannhauser Modell, und die Bücher der Flüchtlingshilfe München.

Und dann, o Wunder, nachdem diese Bücher einige Monate im Umlauf sind, erscheinen dieselben Bücher zweisprachig. Selbst bei diesen, auf German only angelegten Heften, läuft es anscheinend besser, wenn zu jedem Wort und zu jedem Satz ein arabischer Untertitel dazu kommt. So haben die Münchener neben Arabisch ihr Heft nunmehr auch mit Untertiteln in Tigrinisch herausgebracht und in Twi, eine von mehreren Verkehrssprachen Ghanas, in Farsi, Dari, Somali, Urdu. Was die Großverlage jahrzehntelang versäumt haben, plötzlich ist es da. Die praktische Vernunft hat gesiegt. Die Berücksichtigung der jeweiligen Muttersprache ist außerdem die wirksamste Form der oft geforderten Individualisierung des Unterrichts. Jemanden bei seinem Denken u. Sprechen abzuholen ist doch die wahrste Form der Individualisierung, abgesehen davon, dass man Flüchtlingen damit auch ein Stück Heimat bietet.

Hingegen ist der Alles-auf- Deutsch Ansatz des BAMF und anderer Sprachlehrinstitute längst nicht mehr eine Notwendigkeit, sondern oft nur eine Gedankenlosigkeit, die sich auch noch als Methode ausgibt und das Deutschlernen massiv erschwert.

Besonders mit den zweisprachigen Büchern des kleinen Goethe Verlags (nicht des GI), die unter dem Namen books in two languages bekannt geworden sind, kann man Schüler mit verschiedenen Muttersprachen zugleich unterrichten. Das geht, weil dieselben deutschen Texte in vielen Übersetzungen vorliegen. So kann es sein, dass in einem Deutschkurs für Zuwanderer alle denselben deutschen Lehrtext in ihrer Muttersprache vorliegen haben, oder auch in einer Brückensprache wie Englisch und Französisch.

Das ist ein unschätzbarer Vorteil, den bisher nach meinen Kenntnissen kein einziges Lehrsystem aufweist. Wir bringen die Herkunftssprachen als Starthilfen mit ein. Was man vor- und nachsprechen lässt, wird sofort verstanden. Vorbei der Frust des Nicht- oder Halbverstehens. Vorbei das hastige Nachschlagen in Wörterbüchern während des Unterrichts.

Aber es kommt noch etwas Entscheidendes dazu. Die muttersprachliche Zuordnung Zeile für Zeile sowie die Anordnung der Sätze im Dreierpack erschließen nicht nur den Inhalt, sondern oft auch schon die Bauform des fremden Satzes bzw. einen Teil davon. Wir wissen sofort, was gemeint ist, zugleich sehen wir oft auch schon, wie’s gesagt ist. Dieses bilinguale Arrangement erfüllt mithin die Grundbedingung des Spracherwerbs: das Doppelverstehen. Notwendige und zugleich hinreichende Grundbedingung des Spracherwerbs ist ein zweifaches Verstehen. Das ist mein Kernsatz: „Sprachen lernt man, wenn sie uns – dem Sinn und der Form nach – verständlich zugesprochen werden“.

Hier sind Beispiele aus Book2, Lektion 19, „In der Küche“:

Finnisch:

Soll ich die Zwiebeln schneiden? Leikkaanko minä sipulit?

Soll ich die Kartoffeln schälen? Kuorinko minä perunat?

Soll ich den Salat waschen? Pesenkö minä salaatin?

Das letzte Wort, das für Salat ist the give-away, das Packende, der Zipfel, den wir ergreifen, um den Schleier über der Struktur zu lüften. Unsere Fähigkeit zum analogischen Schließen kommt ins Spiel. „Salat“ kommt ans Ende, also wohl auch Kartoffeln und Zwiebeln, und somit haben wir schon einen Teil der Bauform der Sprache, ihrer Architektur, verstanden.

Nehmen wir die nächste Gruppe und schauen wir sie uns auf Arabisch an:

Wo sind die Gläser? Ayna al-kibayat?

Wo ist das Geschirr? Ayna as-sohoon?

Wo ist das Besteck? Ayna el-malaaek w-el-sakakiin?

Das ist schon ziemlich eindeutig. Die Dreiergruppierung und die Zeile für Zeile Zuordnung bei der Übersetzung sind ein hervorragendes Mittel, den fremden Satzbau mehr oder weniger durchschaubar zu machen. Das ist gut gedacht und gut gemacht.

Im Arabischen heißt es einfach: Wo die Gläser? Wo das Geschirr? Wo das Besteck? (Genauer: Wo die Löffel und die Messer?) Und wir schließen analog: Ayna al-metro? *Wo die U-Bahn? Ayna al-mahatta? *Wo der Bahnhof? Ayna at-tuwalit? *Wo die Toilette? Ist also die Bauform erkannt, geht‘s erst richtig los: Wo die Kirche, wo die Zeitung, wo meine Frau, wo die Freude, wo der Schmerz…Das ist die wundersame Sprachvermehrung, das Geheimnis des Spracherwerbs.

Mit diesem bilingualen Arrangement knüpft book2 an eine lange abendländische Tradition des Sprachenlehrens an, u.a. auch an Comenius, die zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Es ist eine Tradition, wo die Sprachmeister allerdings nicht mit dem Dreierpack, sondern meist durch eine Doppelübersetzung, d.h. eine normale, richtige, und eine wörtliche, für das Doppelverstehen sorgten.

Wie tief uns dieses doppelte Verstehen in eine fremde Sprache hineinführt, machen wir uns am Arabischen klar:

Arabisch normal übersetzt wörtlich übersetzt

| Ismi Nedal.Hiya fi beituna.Lazim adrusu al-arabiya.Uridu an akulu shai’an. | Ich heiße Nedal.Sie ist zu Hause.Ich muss Arabisch lernen.Ich möchte etwas essen. | Name-mein Nedal.Sie in Haus-unser.Nötig ich-lerne das-Arabische.Ich möchte dass ich esse etwas. |

Wir könnten jetzt weitere Ich muss und ich möchte Sätze nach gleichem Muster riskieren.

In Grammatiken findet sich die Regel: “If there is no question word in the direct question, we use if or whether in the indirect question.” Für manche Schüler ist solch Regelwissen eher Kauderwelsch, während eine schlichte Übersetzung den Sachverhalt auf Anhieb klärt:

English German French

| He wants to know if … | Er will wissen, ob… | Il veut savoir si… |

Für das Chinesische brauchen wir zusätzlich eine wörtliche Übersetzung:

| He wants to know if she is at home. | Tā xiǎng zhīdào, tā shìfǒu zài jiā他想知道, 她是否在家 | *He wants to know she yes-no is at home. |

Ist es nicht wunderbar, wie einem die Logik des Chinesischen einleuchtet und einem damit die Struktur gleichsam in den Schoß fällt? Wir können jetzt weitere Ob-Sätze riskieren. Ja, zum Sprachenlernen gehört das Riskieren von Noch-nie-Gehörtem. Ich weiß nicht, ob sie mich liebt. Wie sagt man das in Mandarin? Annäherungsweise: *Ich weiß nicht, sie ja-nein liebt mich.

Wie weit nun diese Analogie trägt, weiß man zunächst nicht, man muss es ausprobieren, so wie die Kinder es bei der Muttersprache tun. Ihre Übergeneralisierungen sind ein untrügliches Zeugnis dafür.

Wir brauchen nur über den Tellerrand der üblichen Schulfremdsprachen hinweg schauen, um die klärende Kraft, die Potenz dieser bilingualen Technik zu erkennen, wo Übersetzung plus muttersprachliche Spiegelung ungewöhnliche Konstruktionen oft schon mit einem Schlag durchschaubar machen. Ich gebe noch ein schlichtes Beispiel:

See you tomorrow. Verstehe ich die Äußerung, solange ich sie nur mündlich habe, als „Bis morgen“, nicht aber auch den Wortlaut, kann ich analog sagen: see you on Monday,

see you next week… Verstehe ich aber zusätzlich, wie die Bedeutungskomponenten zusammenwirken, also *seh euch morgen, kann ich auch Ortsbestimmungen riskieren:

See you at the party. See you at the gym. See you at the club.

Jetzt können sie den Satzgenerator ankurbeln. In Wilhelm von Humboldts berühmten Worten: Lerner können, ja müssen „von endlichen Mitteln unendlichen Gebrauch“ machen. Genau das aber ist nach Chomsky und Steven Pinker (1997, S.118) „the quintessential property of all human languages“, das kombinatorische Prinzip.

Mein Paradebeispiel für dieses herausragende Kennzeichen der Menschensprache liefert der dreijährige Peter. Er nutzt genau dieses kombinatorische / generative Prinzip auf unverwechselbar eigene Weise, wenn er sich wie folgt zu helfen weiß, dort, wo ihm die genauen Bezeichnungen fehlen:

„das Zu-Drehen, das Zu-Dranmachen, das Zu-Schmeissen, das Zu-Bouillon-Reintun…“

Auf diese Weise machen wir alle von endlichen Mitteln unendlichen Gebrauch und bauen unsere Sprache aus. Ich zitiere aus Georg Stefan Troller, Selbstbeschreibung (München 1991, S. 124). Er ist 1942 nach Marseille geflüchtet. Verzweifelt versucht er, im amerikanischen Konsulat ein Visum für die USA zu bekommen: „Grad das amerikanische Visum, das lässt sich nicht erfinden und nicht erfälschen…das lässt sich nur erknien.“ Sich etwas erknien: Eine legitime analoge Neubildung, die man in keinem Wörterbuch findet, die man jedoch auf Anhieb bilden kann und auf Anhieb versteht. So geht Sprache.

Problemverleugnung – anekdotische Evidenz

Wie wirkt sich der Alles-auf-Deutsch Ansatz in der Praxis aus? Ich kenne keine großanlegten Befragungen von Absolventen der Integrationskurse. So biete ich Ihnen stichprobenhaft und ohne jeden wissenschaftlichen Anspruch einige Stellungnahmen aus meinem persönlichen Umkreis.

Frau K., Russlanddeutsche, Integrationskurs / Deutschkurs der VHS 1995: „Ich habe oft nichts verstanden. Neben mir saß eine Frau, die war auch Deutschrussin, die hat manchmal gesagt, ‘die (Lehrerin) hat das, das, das gesagt, aber Entschuldigung, wenn ich das (für Sie) übersetze, dann verpass ich, was die weiter sagt‘… Wenn alles auf Deutsch und man versteht überhaupt nicht, was man sagt, z.B. wenn Sie jetzt, Herr Butzkamm, auf Englisch zu mir sagen, egal was, ich verstehe kein Wort, auf Englisch, und das war genauso mit Deutsch.“

Sh., aus Ost-Turkestan, berichtet, im Kurs habe der Lehrer nur Deutsch gesprochen. Aber in der Pause kamen die Teilnehmer zum Lehrer und fragten ihn auf Englisch nach englischen Übersetzungen. Mit anderen Worten: Der Lehrer befolgt die offizielle Weisung: Alles auf Deutsch, ist aber in der Pause bereit, davon abzuweichen. Kurios.

Ahmad N., Syrer, Integrationskurs der VHS 2015: „ Some teachers speak slowly and they understand that you don’t understand. And they try to explain things by movements, by acting, to help you, and they try to use simple words… They explain in Deutsch the pictures and sometimes it’s not enough. There are a lot of things I don’t understand during the course, and I depend on my friend for advice and to explain to me many, many things …

Mohammad, Student aus Damaskus, sehr fleißig und sprachbegabt: “Die Situation in der erste Sprachkurs (… )war nicht sehr gut, weil die Lehrerin spricht immer Deutsch und das war ja, schnell, nicht langsam Deutsch. Und wir verstehen nicht alle und wir immer fragen, in Englisch zu sehen. Aber sie spricht nur ungerne Englisch, sie erklärt in Deutsch aber das war nicht sehr gut und das war sehr üblich zu schreiben auf einen Papier und zu Hause übersetzen oder zu fragen mein Nachbar.”

Zusammengefasst berichtet er mir: Es ist im Normalkurs verboten, ein Wörterbuch zu benutzen. So sage sein Freund. In seinem Schnellkurs aber erlauben es alle drei Lehrer. Eine Lehrerin, sie ist Russin (“sie hat in Russland gebort”), übersetzt für eine, die auch Russisch spricht. „Manchmal übersetze ich in Umgangsarabisch für meine Freunde, das ist besser als Hocharabisch.“

Das ist das bilinguale Helferprinzip. Die Syrer in seiner Gruppe halten zusammen. Einer sagt ein Wort, und andere, die’s wissen, sagen das arabische Wort oder rufen sich das englische Wort zu. Dazu benutzt Nedal aus Aleppo die Google Übersetzer App auf seinem smartphone. Mit dem Kopfhörer in einem Ohr hört er die Übersetzung ab, mit dem freien Ohr folgt er weiter dem Unterricht.

Mensur ist in seinem Kurs (2016) der einzige Eritreer. Auch er benutzt ein elektronisches Wörterbuch im Unterricht, das aber keine Übersetzungen in seiner Muttersprache Tigrinisch liefert. Er schlägt dann englische, zuweilen auch arabische und amharische Übersetzungen (eine Nachbarsprache des Tigrinischen) nach. Nach dem Unterricht, z.B. im Bus, sieht er sich noch einmal die nachgeschlagenen Wörter an, die sein Wörterbuch gespeichert hat.

Mohammad erzählt mir auch, dass er die Meisterdetektiv- Conan- Serie, die er als Kind geliebt hat, nunmehr auf Deutsch sieht, um sein Deutsch zu verbessern. Auch das ist ein bilingualer Ansatz, den ich in dieser Form auch von meinen Studenten kenne, die z.B. Asterix-Hefte, die sie auf Deutsch kennen, noch mal auf Französisch lesen.

Einige wissen sich zu helfen, andere scheitern, und das ist jammerschade. Sie scheitern nicht zuletzt an einer antiquierten, rigiden Methodik, die verkennt, dass die Muttersprachen ein unschätzbares Kapital sind, das es einzusetzen gilt, wo immer es möglich ist. Ich konstatiere eine schlichte Problemverleugnung. Das Goethe-Institut München schreibt mir: „Alle unsere Kurse (im In- und Ausland) finden einsprachig auf Deutsch statt.“ (11.11.2014). Universitäre Sprachlehrzentren, die ich kenne, verfahren leider genauso. Die Muttersprache wird ignoriert.

G. Hall & G. Cook kommen zu dem Schluss: „The way is open for a major paradigm shift in language teaching and learning“ (state-of- the-art article „Own language use in language teaching and learning“ in Language Teaching, 45/2012, pp 271-308). In diesem Sinne meine Forderung: §10 der Integrationskursverordnung des BAMF „Der Integrationskurs…findet in Deutsch statt“ sollte wie folgt ergänzt werden: „ Jedoch sollten die Herkunftssprachen auch in sprachlich gemischten Klassen methodisch einbezogen werden.“ In § 14 ist ersatzlos zu streichen: „Die Kursgruppe soll möglichst Teilnehmer mit unterschiedlichen Muttersprachen umfassen.“

Schluss

“Die Kinder würden die Sprache nicht lernen, wenn sie nicht schon eine Sprache hätten”, schreibt Jean Paul, ein Zeitgenosse Goethes, „die Muttersprache hieße richtiger die ‚Sprach-Mutter‘ “. Sie ist in der Tat die unbefragte Voraussetzung allen Unterrichts. Die Naturmethode ist anfangs zweisprachig, sollte aber in eine weitgehende Einsprachigkeit münden.

Denn sind entsprechende Fortschritte gemacht, wird das, was man Immersion nennt, zum Hauptweg: Soviel wie möglich fremdsprachige Kontakte suchen und versuchen, Situationen, so gut’s geht, auch fremdsprachig zu bewältigen. Schon Dodson schrieb ja, sein bilingualer Ansatz sei „self-destructive“, er hebe sich auf längere Sicht, bei wachsendem Können, von selbst auf.

Es ist jetzt viel Elend auf der Welt. So viele Menschen sind auf der Flucht und kommen dabei auch zu uns. Noch nie hat es in unserem Land eine solche Sprachenvielfalt – man könnte auch sagen: ein solches Sprachengewirr – gegeben. „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“ Unsere digitalisierte Welt bietet Chancen, u.a. mit Hilfe der Netzgemeinde, dieses Problem mit einem bilingualen Ansatz zu entschärfen. Nutzen wir die Chance.